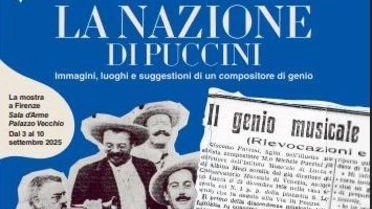

L’immagine del Maestro diventa veicolo di promozione commerciale di numerosi prodotti. Il 3 settembre apre a Palazzo Vecchio la mostra de La Nazione. Inserto Speciale in regalo.

di Maurizio SessaFIRENZEPuccini testimonial, o per essere più in linea coi tempi, influencer. Nell’approssimarsi delle festività natalizie del 1923. Giuseppe della Gherardesca come ogni anno rinnovò a Puccini l’invito di cacciare a Bolgheri. L’invito a malincuore non fu accolto perché Puccini era in partenza per Milano: il 26 dicembre, Manon Lescaut avrebbe festeggiato il trentesimo compleanno. Nella stessa lettera indirizzata all’amico Beppino il compositore ringraziò "per i futuri lapis Tosca". Lapis Tosca? A cosa si riferiva? Nel 1920, i nobiluomini Piero Antinori e Giuseppe della Gherardesca si erano messi in società fondando la FILA, acronimo di Fabbrica Italiana Lapis e Affini. Un’alternativa industriale made in Florence nel settore della scrittura e del disegno fino ad allora monopolizzato dai produttori tedeschi, in primis dalla Faber, colosso nato nella Germania bavarese per merito del mastro artigiano Kaspar Faber nel 1761.

Erano le matite Faber a essere utilizzate dal germanofilo Puccini. Il compositore adoperava la numero 3 per le partiture e la numero 2 per le bozze di pianoforte. Sì, perché da qualche anno, a causa della vista indebolita, Giacomo aveva sostituito la matita con la penna. Con i lapis Tosca prodotti dai due imprenditori fiorentini Puccini così “disegnò” Turandot, la Principessa di Gelo. La FILA nata in riva d’Arno adottò il giglio come marchio di fabbrica: il giglio di Firenze, stilizzato dal pittore ferrarese Severo Pozzati, in arte Sepo. Un logo dal duplice significato: dal secolo XI simbolo di Firenze, poi emblema dell’unione inscindibile tra arte e storia nella città culla del Rinascimento.

Ancora ai primi passi, i due intraprendenti nobiluomini illuminati da cultura d’impresa decisero di dedicare al loro amico Giacomo Puccini un nuovo lapis, termine arcaico caro a Leonardo da Vinci. E lo chiamarono Tosca. Puccini fu tra i primi personaggi celebri a comprendere l’importanza del messaggio pubblicitario. Non era forse pubblicità il suo andirivieni per le principali piazze teatrali del mondo per promuovere le sue opere campioni d’incassi?

Non si sa a quanto ammontasse il compenso, ma nel 1917 Puccini aveva prestato firma e immagine per reclamizzare una penna stilografica prodotta negli Stati Uniti: la celeberrima penna Parker. Nello “strillo” Puccini consiglia la clientela: "La penna Parker è superlativamente buona". Una convinzione all’impronta dell’ironia, considerata la pessima grafia pucciniana, sia l’ordinaria che quella musicale, che, forse con un certo compiacimento, era così rapida e incurante da sembrare trascurata. Non è dato sapere se Puccini utilizzò la stilografica a stelle e strisce per trascrivere le sue partiture croce e delizia dei copisti e degli studiosi che si cimentino con la lettura e la decifrazione delle sue lettere.

Un’esperienza unica, affascinante, a patto di non avere eccessivi problemi di diottrie. La calligrafia del compositore lucchese all’indomani della pubblicità della Parker non diede alcun segno di miglioramento. A beneficiarne fu, di sicuro, il suo già consistente conto in banca. Alla Fila degli amici Antinori e Gherardesca, invece, Puccini non chiese nemmeno un centesimo. A Beppino della Gherardesca quando gli vennero inviati i lapis Toscas tenne a precisare: "Caro Beppino. Ebbi i lapis, ottimi veramente da non temere quelli stranieri. Per queste parole di lode non voglio nulla, tutto gratis". Insomma, con la Fila tutto filò liscio, e senza pecunia.