Camillo Brezzi

Un mese fa, alla vigilia di Natale, è morto Alberto Asor Rosa, uno dei più importanti storici della letteratura italiana, tra i più innovativi critici letterari, che per il suo impegno civile ha rappresentato una delle figure più significative tra gli “intellettuali” del nostro Paese.

Sebbene nati ambedue a Roma e frequentatori di Università e di Biblioteche, c’eravamo conosciuti solo nel novembre 1978 a un convegno a Palermo, e da allora ci siamo frequentati con una certa continuità specialmente in Toscana, dove io, dopo il definitivo trasferimento da Roma ad Arezzo, vivevo, mentre Alberto soggiornava spesso a Monticchiello. Nel 1994 la nuova giunta del Comune di Arezzo mi nominò presidente della Biblioteca Città di Arezzo e decisi di avviare una serie di incontri con il titolo "Ricominciamo dai libri".

Fu proprio Alberto - sempre generosamente disponibile a intervenire alle iniziative culturali - a inaugurare questo primo ciclo con la “lezione” "Questioni di storiografia della letteratura". A sua volta mi fece conoscere la comunità di Monticchiello, ancora non stravolta dalla costruzione di “palazzacci” che nulla avevano a che fare con le colline senesi e che lui denuncerà sulla stampa nazionale. Mi ospitò a diverse edizioni del “Teatro povero” che ho potuto apprezzare.

Una mattinata di fine anni Novanta fu l’occasione per offrirgli una visita “privata” sui ponteggi della Basilica di San Francesco per poter ammirare da vicino i dipinti di Piero della Francesca in fase di restauro. Rimase particolarmente colpito, e ne scrisse, da par suo, in un articolo su "Repubblica".

Nei nostri incontri, nelle conversazioni, nelle telefonate, emergeva sempre un aspetto poco conosciuto per chi non frequentava anche in privato il Professore: Alberto era allegro e spiritoso e anche se si parlava di politica o di letteratura, non mancava mai di uscirsene con una battuta scherzosa, alla quale cercavo di tenergli testa.

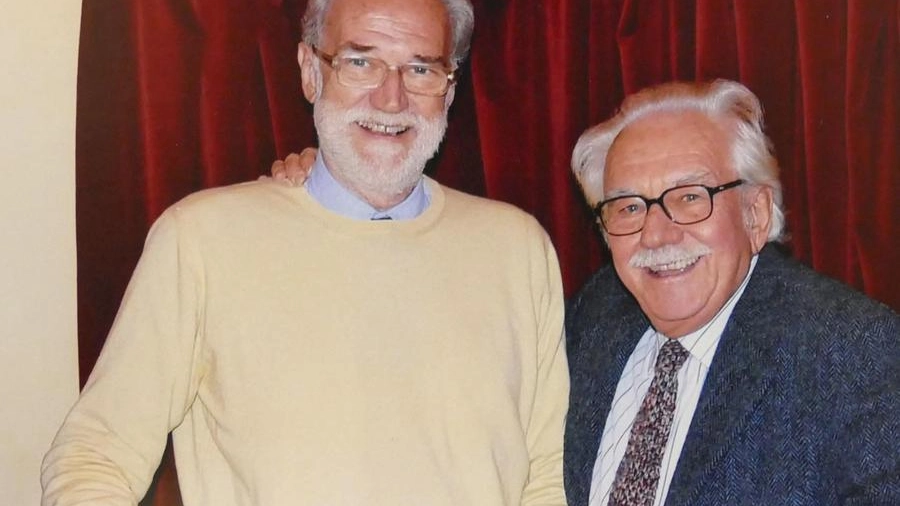

Era il tipico “prendersi in giro” proprio di noi romani che ci permette di affrontare con “leggerezza” qualsiasi argomento, anche il più serio come il calcio. Era un dialogo giocoso, sempre colmo di affetto, come quando mi spediva i suoi saggi arricchendoli delle sue dediche. Nel mio studio ho una foto che esprime bene questo stato d’animo: Alberto ed io a braccetto, allegri, anzi che ridiamo di cuore (forse in seguito a una battuta di Alberto) all’ingresso del Teatro Pietro Aretino (novembre 2009) prima di entrare al dibattito, che avevo organizzato, dove Alberto e Simonetta Fiori avrebbero discusso del loro libro Il grande silenzio. Intervista sugli intellettuali (Laterza).

Oltre che storico della letteratura, intellettuale, organizzatore di cultura (penso in particolare alla Letteratura Italiana di Einaudi iniziata nel 1982 in cui da vero "direttore d’orchestra" coordinò il lavoro di numerosi studiosi per più di venti volumi), nell’ultimo decennio Alberto ha aggiunto al suo ricco curriculum quello di narratore. Ho letto avidamente tutti i suoi “romanzi” e (anche se non ho nessun titolo) affermo con sincerità che sono rimasto affascinato ritrovandovi quelle capacità narrative che tante volte avevo ascoltato nei nostri incontri dalla fine degli anni Settanta.

Il suo L’alba di un mondo nuovo (ora ripubblicato nel Meridiano Mondadori di Asor Rosa, Scritture critiche e d’invenzione, 2020) è un grande libro di storia e memoria dove le capacità narrative di Alberto fanno capire la psicologia, le emozioni di uomini, donne, ragazzi, in un momento storico fra i più travagliati e complessi del Novecento, dalla vigilia dello scoppio alla fine della seconda guerra mondiale.

Anche nel successivo Assunta e Alessandro. Storie di formiche (la storia e la memoria dei suoi genitori) ci offre "altre variazioni sul tema “storia d’Italia”…" (come mi scriveva nella dedica) e dove i grandi eventi si riflettono nella quotidianità delle “formiche”.

Sono libri che toccano la storia e la memoria, due temi che specie in questi anni non riguardano solo la mia attività di studioso di storia contemporanea ma anche la mia ultima passioneimpegno, quella per l’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. Anche Alberto aveva partecipato al Premio Pieve (non a caso l’Archivio ha ricordato in un suo Post, come Asor Rosa è uno che "ha fatto un lungo pezzo di strada insieme a noi").

Era l’edizione del settembre 2007, l’anno in cui era uscito quello straordinario diario di una vita che è Terra matta del cantoniere siciliano Vincenzo Rabito. Nel dialogo con Marino Sinibaldi, soffermandosi su questo "evento" letterario, Asor Rosa notava in maniera impareggiabile come "l’esperimento linguistico" rappresentasse una novità, "la cosa decisiva".

Rabito compie un esperimento raccontando la sua storia con i pochi strumenti linguistici che da "inalfabeta" erano a sua disposizione: un vero "triplice salto mortale". La versione che ci offre "è una cosa che galleggia tra il dialetto inteso come espressione puramente orale e una lingua narrativa-letteraria di tipo tradizionale. Questo signore dimostra di essere, nel suo analfabetismo quasi radicale, di una bravura strepitosa, crea alcune parole e le ripete nel corso della sua lunga narrazione, avendole evidentemente memorizzate in quella maniera, parole che non stanno nella lingua letteraria nazionale ma probabilmente non stanno nemmeno nel dialetto. Lui modella la lingua".

Nei Racconti dell’errore, uscito nel 2013, avendoli letti dopo aver compiuto (e festeggiato) i miei settant’anni, li ho apprezzati ancora di più perché rappresentano un inno alla “vecchiaia”, ravvivati da saggezza e ironia. Quella saggezza ed ironia che ha caratterizzato Alberto Aso Rosa per ottantanove anni