Roma, i primi carri, le navi E Arlecchino "demoniaco"

di Beppe Nelli

Quanti spettatori dei corsi mascherati hanno visitato le belle mostre organizzate per il centocinquantesimo del Carnevale? Uno su cento? In tempi in cui l’arte s’è quasi ridotta a un fenomeno finanziario, quell’uno su cento è uscito dai musei più ricco. L’arte e la cultura stimolano il pensiero, cosa che non piace ai regimi che hanno trovato in Internet una "religione oppio dei popoli" insperata. Le iniziative volute da Marialina Marcucci, che nuota contro corrente meglio di un salmone, sol per questa ragione valgono doppio. Chi ha voglia di riaccendere i neuroni carnevaleschi ha tempo fino al 30 aprile per visitare le esposizioni (i costumi White fino al 3 marzo).

Concentriamoci su "Che la festa cominci..." (curatrice Roberta Martinelli, catalogo de La nave di Teseo), alla Gamc, con dipinti stampe e documenti d’epoca (senza nulla togliere alle altre esposizioni). Vedere il Carnevale del 1700 o del 1800, con l’iconografia che conserva i segni più antichi delle maschere e della festa, è come leggere "I viaggi di Gulliver" con gli occhi dei contemporanei di Jonathan Swift. Per noi quel libro è letteratura per bambini (quindi, oggi, per nessuno: da due generazioni gli italiani non leggono libri). Ma all’epoca il testo era una satira politica su potenti e partiti di cui solo qualche storico ricorda ancora qualcosa,

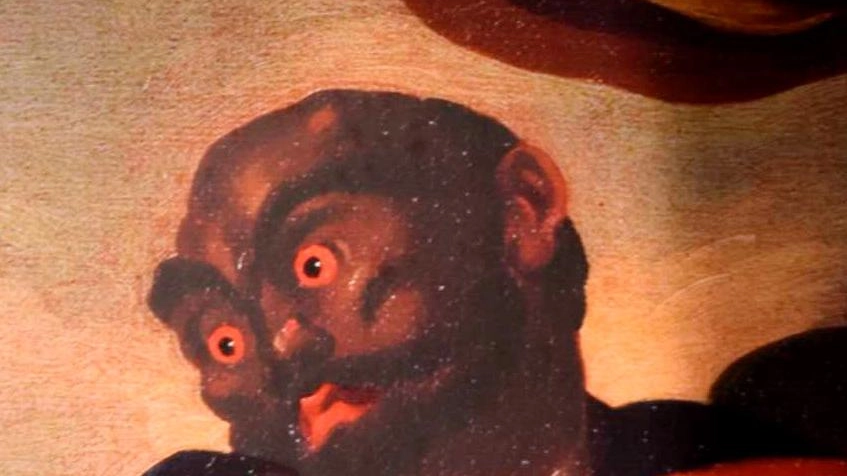

E così gli Arlecchini di Giovanni Domenico Ferretti (prima metà del XVIII secolo) ci rivelano la faccia di una maschera che ancora conservava la sua origine demoniaca: nasceva nella notte dei tempi, e risaliva fino al diavolo Alequino della Divina Commedia. Un arlecchino molto diverso da quello della Commedia dell’arte come la intendiamo oggi, padrone beffardo delle valli bergamasche e del Nord Europa. Diventò il modello originario del Burlamacco sincrestista disegnato da Uberto Bonetti, che mise insieme proprio i caratteri delle maschere della Commedia. L’Arlecchino di Romeo Costetti, anni Trenta del 1900, è già così diverso. Ma sono stupendi anche i dipinti di scuola romana del XVII secolo in cui le maschere sembrano sovrapposte agli ambienti urbani, come in una sospensione dello spazio-tempo "normale" al tempo del Carnevale.

Sempre da Roma giungono le immagini del Carnevale papalino, il principale in Italia ai tempi. Alla Gamc, prestito della Galleria palatina-Uffizi, è esposto il meraviglioso "Corteo del principe Giovan Battista Borghese per il Carnevale di Roma del 1664". Dietro al fasto dorato dei costumi delle cortigiane, sembra già di osservare un carro viareggino: qua con figure simboliche, mitologiche, surreali, al posto dei moderni mascheroni. Il visitatore scoprirà che i primi carri carnevaleschi romani erano come navi – splendido l’accostamento all’inversione che accadde a Viareggio: a Roma i carri imitano le navi, a Viareggio i carri nacquero dalla tecnologia navale. Si pensi alle sfilate a piazza Navona, che deve forma e nome all’essere stata luogo di naumachie, battaglie navali, durante l’impero.

Non mancano nemmeno testimonianze del Carnevale di Lucca, con le carrozze ottocentesche, o in piazza S.Croce a Firenze. Quanto tempo è passato! Poco in verità, perché ogni anno il Carnevale sospende il tempo. E alla mostra, infatti ci sono anche gli editti dello Stato di Lucca con divieti e norme per la circolazione delle persone mascherate. Mancava allora il divieto delle bombolette spray, ma solo perché non esistevano. Secoli di Carnevale hanno cambiato tutto, ma tutto giace immutato sotto un tappeto di coriandoli.