Lo spazio è forma del potere. Con un libro riccamente illustrato Gabriele Maccianti (’Costruire un regime Fascismo e tradizione a Siena 1925-1943’, Accademia degli Intronati) fa di Siena un eccezionale caso di studio: come il governo fascista si fece portatore di iniziative edilizie e di un’architettura che aveva a criterio-guida il rapporto fra tradizione e innovazione? Le maggiori preoccupazioni si indirizzarono verso il monumentale-celebrativo, mentre l’edilizia abitativa ebbe un’attenzione acuta solo a partire dal 1935, anno dell’avvento degli Istituti per le case popolari. Il podestà carismatico di Siena Fabio Bargagli Petrucci nell’arco del decennio della sua guida (1926-1936) impresse un notevole dinamismo a interventi di restauro. Nonostante questo culto per il passato, Siena fu oggetto di una legge speciale innovativa (n. 1582 del 21 giugno 1928): Gustavo Giovannoni concretizzò nella sostanziale demolizione dell’area di Salicotto e nel suo garbato rifacimento l’idea, in sé feconda, che si dovesse procedere aggredendo un quartiere nel suo insieme. Il culmine del sogno grandioso di ripristinare immaginosamente l’antico profilo della città fu il piano regolatore del 1936 per fortuna inattuato.

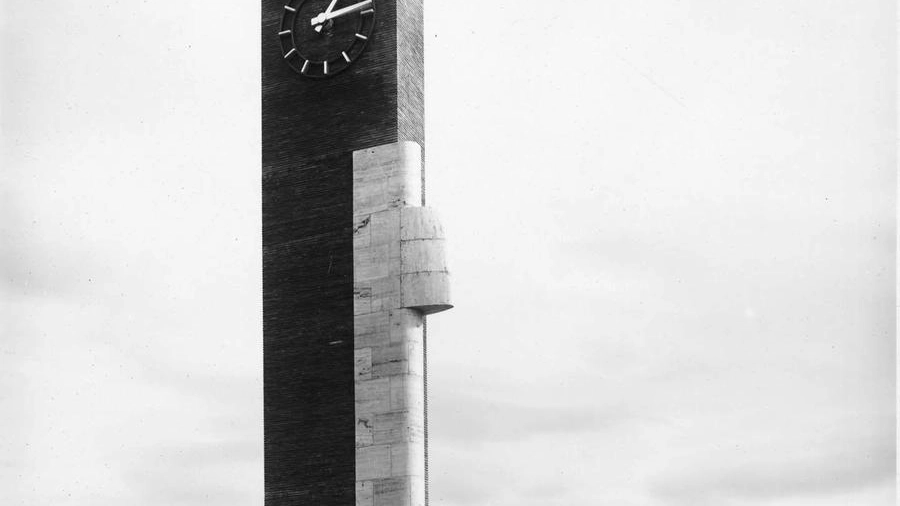

Vi si prevedeva di rialzare 34 torri feudali del patriziato con un dispendio di energie non ben accolto da Mussolini, sdegnoso del pittoresco: "Il pittoresco è l’ornamento dell’Italia rurale, è l’aspetto che la rende affascinante, ma l’essenziale, la materialità corporea è la quadratura solida delle popolazioni". La rassegna di questi edifici severi e solenni come chiese di una religione politica da inculcare, è uno dei capitoli più nuovi della ricerca. Il regime non frenò esperienze assegnabili al Moderno più innovativo. A Siena si materializzò nella stazione di Angiolo Mazzoni: che volgeva la tradizione in una lingua che dal futurismo aveva tratto uno scatto di libera espressività e dall’armamentario del regime soluzioni di affinata geometria simbolica. Sia nella Fortezza medicea che nel Teatro della Lizza (non ricostruito dopo lo sciagurato crollo del 1933) si intervenne per fare di tutta la zona uno spazio di svago, in ciò avviando una prospettiva per spettacoli e concerti che attende ancora una piena definizione. Lo stadio, acquattato nella conca del Rastrello, fu un inserimento intelligente. Il primo esplodere di un turismo popolare ebbe i suoi riscontri organizzativi con la fondazione dell’Ente turistico provinciale (1928). "I senesi hanno compreso – scrisse Paolo Cesarini su “La Rivoluzione fascista” del 9 agosto 1931 – che senza compromettere la sincerità e l’entusiasmo popolare, il Palio deve funzionare come un gigantesco richiamo per fare affluire a Siena un numero sempre più alto di visitatori in maniera da poter dare uno sviluppo maggiore alla nostra città".

Roberto Barzanti