di Rossana Cavaliere*

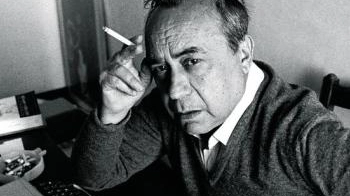

Paolo Squillacioti, curatore delle Opere di Leonardo Sciascia, per Adelphi, toscano di adozione, è oggi uno degli studiosi più stimati del settore. Continua a regalarci sorprese.

Prima di introdurci nella sua ultima pubblicazione, ci racconta qualcosa di sé?

"Anche se studio Sciascia da decenni, la mia occupazione principale è piuttosto lontana dalla letteratura contemporanea. Dirigo a Firenze l’Istituto Opera del Vocabolario Italiano del Cnr, e mi occupo tutti i giorni del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini. L’attenzione alla lingua è comunque una delle componenti essenziali del mio approccio all’opera di Sciascia e la mia attività di lessicografo mi ha aiutato molto nel relativo lavoro editoriale. Per il resto, posso dire che sono nato in Calabria, ho studiato a Pisa, dove vivo da oltre trent’anni con una famiglia serena".

La sua curatela delle Opere è stata un impegno oneroso, ma anche un traguardo. La precedente edizione di Claude Ambroise ha costituito un peso psicologico o un punto di partenza per innovare?

"Entrambe le cose. Per me e per tutti gli studiosi e gli appassionati quell’edizione è stata essenziale, perché ha rimesso in circolo opere sciasciane dimenticate, proponendo un percorso che il curatore aveva concordato con l’autore. Ma sapevo che con la mia formazione filologica avrei dovuto fare un lavoro molto diverso da quello di un critico penetrante e acuto come Ambroise. Ne ho parlato con lui, nel corso di una lunga passeggiata fiorentina, e ho potuto spiegargli il senso del mio approccio: il fatto che Claude mi abbia dato un ‘via libera’ simbolico mi ha aiutato a superare le ansie della partenza".

Se lo aspettava il successo che sta arridendo alle "sue" Opere?

"Ad essere sincero no, perché il mio compito era quello di raccontare gli scritti di Sciascia a partire dalle carte dell’autore, che giacevano inerti negli archivi delle case editrici e presso gli eredi, e avevano molte cose da dire. Sapevo bene che la filologia non è la disciplina più popolare, e ho cercato perciò di usare un lessico con pochi specialismi e il più possibile chiaro, in modo di divulgare alcuni aspetti che solo con l’analisi filologica possono emergere".

Ci parli della genesi e del titolo di "Questo non è un racconto", che presenteremo domani alla Lazzerini.

"Il libro s’inserisce nel programma di recupero della produzione saggistica dispersa di Sciascia, ovvero di quegli scritti che l’autore non raccolse in volume e perciò non inclusi nei tre tomi delle Opere adelphiane: dopo i saggi letterari di Fine del carabiniere a cavallo, pubblicati nel 2016, due anni dopo è uscito Il metodo di Maigret e altri scritti sul giallo, dedicato a un autore e a un genere molto amati dallo scrittore siciliano. Il titolo è la prima frase del testo forse più interessante fra quelli raccolti nel libro, un dialogo su un soggetto cinematografico che Sergio Leone gli aveva commissionato. A Sciascia quella battuta, dovuta a un altro scrittore amato, piaceva molto, tanto che nel luglio 1987, mentre era alle prese con la stesura del romanzo Porte aperte, scrisse a Enzo Siciliano: questo non è un racconto ma non, purtroppo, al modo di quello di Diderot. È il primo capitolo di un libro che sto scrivendo".

Tra i testi raccolti, compaiono alcuni soggetti per sceneggiature cinematografiche: ci racconta qualcosa in merito, anche del film di Sergio Leone?

"Dopo l’uscita dei film tratti da A ciascuno il suo e Il giorno della civetta, lo scrittore venne contattato da Carlo Lizzani e Lina Wertmüller per film sulla mafia: Sciascia scrisse i soggetti, ma i film poi non si realizzarono. Il caso di Leone è diverso: nel 1972 firmò un contratto per un film sulla mafia italoamericana che ricorda molto da vicino C’era una volta in America; i due si incontrarono a pranzo, ma qualcosa convinse Sciascia a non proseguire. Il testo pubblicato nel libro è una sorta di riflessione privata in forma di dialogo sui temi e la struttura del film, che Sergio Leone non lesse mai".

* Italianista