di Giovanni Bogani

E’ una storia che non tutti conoscono. Una storia di cent’anni fa. Di quando Firenze diventò, per un breve periodo, la capitale del cinema. Era il 1920 e per il cinema italiano era un momento difficile: le dive attaccate alle tende, con i loro baci languidi, Francesca Bertini o Pina Menichelli, con i loro abbracci dannunziani, non funzionavano più. Era roba da belle époque, fremiti da alta società. Fuori dall’Italia, gli americani avevano imparato a fare il cinema meglio di noi: loro avevano Chaplin e Buster Keaton. Bisognava risollevare il cinema italiano. E in questo clima a Firenze un nobile, il conte Giovanni Montalbano, si fece venire un’idea. "Fra un anno – pensò – è il centenario di Dante. Facciamo un gran film su di lui". Il 31 luglio 1920 nasceva la società di produzione ’Visioni italiane storiche’. Il primo film che produrranno sarà, dicono, "un film grandioso su Dante, che dovrà essere lanciato in tutto il mondo come affermazione del pensiero e dell’arte italiana". Mancavano pochi mesi alle celebrazioni dantesche. E la macchina si mise in moto. Ma il 17 gennaio 1921, per lire 150mila, la Vis – la casa di produzione – comprò un terreno "posto presso il sobborgo di Rifredi, con accesso da via delle Panche". Nascevano gli studi cinematografici di Rifredi.

Nasceva la storia, quasi dimenticata, della prima Cinecittà italiana. Era un terreno di 60mila metri quadri. Mica poco. Accanto a dove, adesso, ci sono i terreni dell’ospedale di Careggi. Lì, in una corsa folle contro il tempo, venne costruito un teatro di posa, furono creati i camerini per gli attori; furono firmati i contratti per gli attori. Il divo dell’epoca Amleto Novelli ricevette 58mila lire. Il regista fu Domenico Gaido, che aveva esperienza come costumista. Ma soprattutto, in quello spiazzo in via delle Panche gli artigiani fiorentini ricostruirono mezza Firenze. Il Ponte Vecchio così com’era nel Duecento, con la statua di Marte, e il Battistero; il Mercato vecchio con l’arco romano al quale era appesa la Martinella, la campana che suona in caso di guerra. Ricostruirono le case degli Alighieri, dei Cerchi, dei Donati. Furono chiamati, come consulenti, gli storici più in vista dell’epoca, da Isidoro del Lungo a Guido Biagi. Il film prese il nome di ’Dante nella vita e nei tempi suoi’. Ma ci misero troppo tempo per realizzarlo: fu pronto nel marzo 1922, quando il centenario era già passato, celebrato da un altro film, ’La mirabile visione’ di Luigi Sapelli.

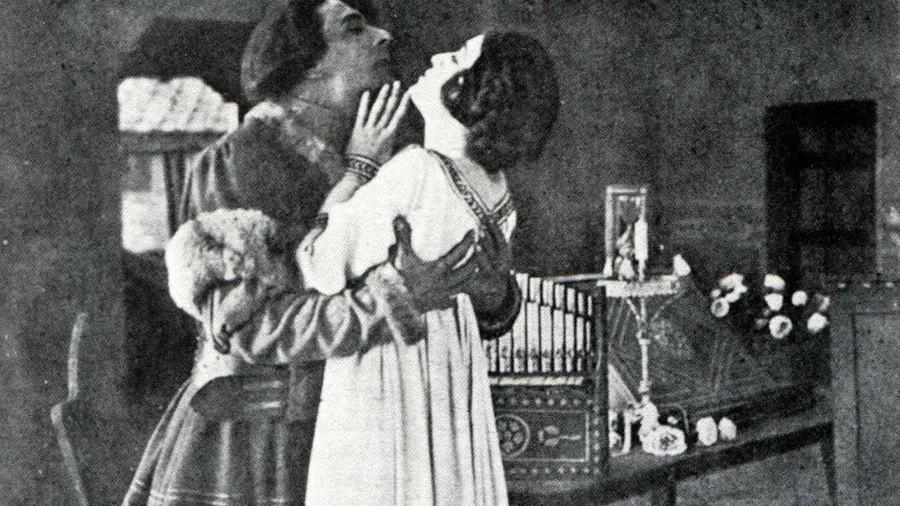

Quando il film girato a Rifredi arrivò sugli schermi italiani, l’accoglienza del pubblico fu tiepida, e quella della critica molto severa. La casa di produzione fu messa in liquidazione nel 1922 e il personale fu licenziato. Ma gli studi erano lì. Pronti a servire ad altre avventure, ad altre produzioni. E arrivò un regista americano. Uno dei più grandi: Henry King. Che nel 1924 girò, in quegli studi, ’Romola’, un film ambientato a Firenze al tempo di Savonarola. A interpretarlo, chiamò Lillian Gish, una delle attrici più belle e carismatiche dell’epoca. Lo scenografo Robert Haas ricostruì, negli studi di Rifredi, i quartieri medievali di Firenze, le sue strade, le sue piazze. E la storia degli studi cinematografici di Rifredi non era finita, tutt’altro. Il regista Amleto Palermi girò a Rifredi “L’uomo più allegro di Vienna” nel 1925 e la commedia “Florette e Patapon” nel 1927. Ed era già tempo di un altro centenario. Quello della morte di San Francesco, nel 1226. A Rifredi fu ricostruita la vecchia Assisi medievale. Alla fine degli anni ’20 gli studi vengono utilizzati molto, per film che non passeranno alla storia: “Boccaccesca”, ’Nnanù, la cugina d’Albania”, “La bella corsara”. Arriva anche un regista danese, Alfred Lind, a girare “Ragazze non scherzate”.

L’ultimo atto è legato ancora a un santo, a un centenario. ’Antonio di Padova’ di Giulio Antamoro ha l’appoggio del Vaticano e dello stesso Mussolini, ma quando arriva nelle sale è ugualmente un disastro. È il 1931. In un’intervista, Antamoro affermava: "Per questo teatro di posa incomincia veramente una vita nuova". Dopo pochi mesi, gli studi chiudevano i battenti, per sempre. E nel 1937, alla periferia di Roma, nasceva Cinecittà.