Attilio Brilli

Ripercorrere la strada che faceva Piero della Francesca per raggiungere la corte dei Montefeltro, a Urbino, e quella dei Malatesta, a Rimini, per le quali lavorava, offre l’occasione per una gita densa di suggestioni di vario genere. Naturalmente faremo riferimento alle opere che il pittore ha dipinto in queste località, anche se in questo caso esse sono l’occasione per parlare di favolose terre di confine, delle loro storie e dei loro occasionali frequentatori.

Fra l’Alta Valle del Tevere e la valle del Metauro, Bocca Trabaria rappresenta un imponente spartiacque. L’odierno tracciato si discosta da quello della così detta Via Regia di Ancona, l’antico raccordo fra Firenze e l’Adriatico, il quale era situato poco più a nord rispetto all’attuale. Basti ricordare che il convento francescano di Montecasale era in origine un ospizio tangente a questo tratto viario che viene descritto, nel Cinquecento, da Michel de Montaigne e dal geografo germanico Joseph Fürtttenbach. "Discendemmo il monte, e con gran periglio dovemmo restare in sella", scrive quest’ultimo, "perché a piedi non saremmo stati in grado, con le nostre sole forze, di sollevare le gambe dal fango".

La Via Regia si riconnette all’attuale strada di Bocca Trabaria a Borgo Pace, dove sostano sia lo scrittore e sia il geografo, e quindi attraversa i paesi per i quali passava Piero per andare e tornare da Urbino. I loro nomi, Mercatello, Sant’Angelo in Vado, Urbania richiamano alla memoria una terra di uomini adusi al mestiere delle armi, ma anche all’arte della ceramica istoriata. Di queste cittadine ancora racchiuse nel circuito delle mura, Urbania, l’antica Castel Durante, si presenta come un’isola circondata su tre lato dal Metauro il cui letto è incassato fra pareti d’arenaria. Sulla sua pianta a scacchiera si staglia il Palazzo Ducale, sorto sulla vecchia Rocca dei Brancaleone che Federico da Montefeltro volle trasformare in una sede della sua mobile corte. Accanto alla città, isolato, si staglia il Barco ducale, luogo di sollazzi e di caccia della corte.

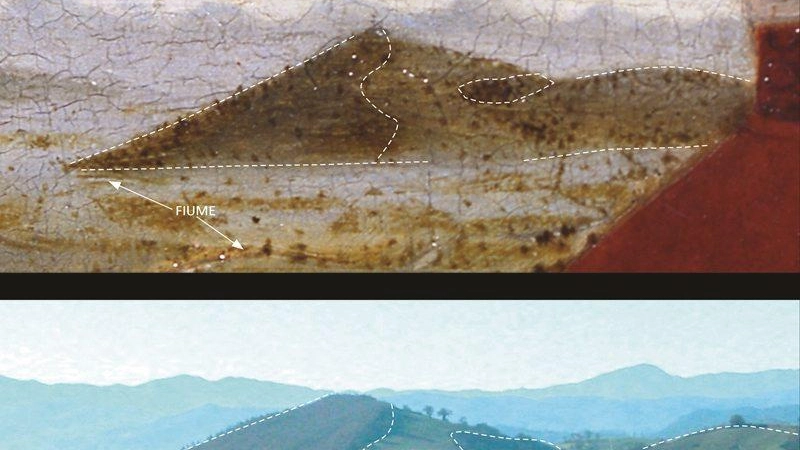

Da Urbania si raggiunge Urbino per la via di Monte Soffio che offre uno dei paesaggi collinari più belli d’Italia con le azzurre visioni di San Marino e di San Leo, e al quale ha dedicato una pagina incantevole Vincenzo Cardarelli, riscontrando la presenza di Piero nei "monticiattoli dirupati, smottati, tutti su per giù disegnati ad un modo. È questo io credo, il paesaggio che Piero della Francesca dipinse nel retro del Duca di Urbino, ingentilendolo come poteva, mettendo un fiume ricco, addirittura un lago al posto dell’arido corso torrentizio. Il Duca non comandava che sopra un reame di luce".

Le antiche città collinari ruotano attorno alla cattedrale, la città di Urbino ruota attorno al Palazzo ducale con il quale, come ha detto Baldassarre Castiglione, in gran parte s’identifica. Visto da lontano, dalla via dei Cappuccini, che è quella che stiamo percorrendo, sia che il tramonto l’avvolga in un pulviscolo d’oro, sia che nere nubi sospingano sui torricini tragiche onde, il palazzo evidenzia la metamorfosi dell’architettura militare in quella civile e cortigiana, e rispecchia le due anime di Federico da Montefeltro, quella guerresca e quella di colto mecenate. Con le sue vedute, Urbino dei Montefeltro rappresenta, come ha detto il nativo Paolo Volponi, il sogno dell’uomo nuovo che "esce dalle tavole di devozione e di paura, dai giri interni, involuti del borgo stretto a difesa, e affronta con serena consapevolezza il territorio e la piazza".

Delle opere di Piero, il palazzo ospita l’enigmatica Flagellazione e la serena Madonna di Senigallia, e rimpiange tuttora la perdita della grandiosa pala con Federico da Montefeltro in armi inginocchiato dinanzi alla Madonna col Bambino, nota come Pala di Brera. L’ipotesi che la pala fosse stata collocata per un certo tempo nella bellissima chiesa del convento di San Bernardino degli Zoccolanti, progettata da Francesco di Giorgio, rende desolato il pur armonico interno con le tombe di Federico e di Guidobaldo.

In appendice alla pista pierfrancescana c’è Rimini dove, nel Tempio Malatestiano, il grande poema umanistico di Leon Battista Alberti, Piero ha dipinto l’affresco con la figura araldica di Sigismondo Pandolfo Malatesta dinanzi a San Sigismondo. Riferendosi al Malatesta, uomo d’armi ma anche grande umanista, e alla sua corte, Ezra Pound ha scritto: "Lì, a Rimini, aveva quanto c’era di meglio. Aveva Zuan Bellini, aveva tutto quello che aveva potuto ottenere da Piero della Francesca".

Con il suo Tempio annidato fra il ponte bimillenario e l’Arco di Augusto, Rimini incarna una terra nella quale le memorie della classicità hanno sempre aperto nuove prospettive culturali. Il fascino di un itinerario come quello appena descritto è tutto nell’intimo dialogo fra arte e storia, fra ricordi del passato e voci del presente, che è poi il modo più fruttuoso per confrontarci con una terra che, se saputa percorrere, risponde ai nostri passi con un’eco profonda e avvincente.