Quei soldi stampati per i villaggi del terrore I collezionisti delle banconote dei lager

Liletta

Fornasari

Una collezione aretina un po’ "misteriosa", oltre che decisamente eclettica: è quella di Antonietta e Vittorio Bistoni, fratelli che abitavano insieme in un antico palazzo in via dell’Orto. Antonietta era insegnante. Vittorio era ferroviere, appassionato di antiquariato e dedito a raccogliere oggetti antichi, da documenti curiosi come la tessera di caccia di Garibaldi, a porcellane Ginori di grande valore, senza escludere carte importanti anche relative alla storia di Arezzo e a personaggi aretini d’eccellenza. Entrambi i fratelli non si sono mai sposati e hanno investito i loro guadagni nella collezione, venduta in momenti diversi, già prima della morte di Antonietta, che era avanti negli anni e indossava un elegante turbante con la perla.

In gioventù Vittorio era stato in seminario e già lì era scattata la sua passione per il collezionismo anche di tipo archivistico e numimastico. In questa raccolta, ricca di disegni seicenteschi, alcuni di grande importanza. Come quelli di Salvi Castellucci da chi scrive visti nel 1988 sotto il vigile controllo di Antonietta Bistoni, all’epoca rimasta sola, e poi pubblicati nel 1996. Utensileria, dipinti, bozzetti per scenografie teatrali, sculture, monete, medaglie e oggetti di vario genere.

Erano ammucchiati in ogni dove nella casa, iniziando dall’ingresso a pianterreno, e tutto era avvolto dall’oscurità: le finestre rimanevano sempre chiuse. Interesse insolito e pioneristico era quello per le banconote dei campo di concentramento.

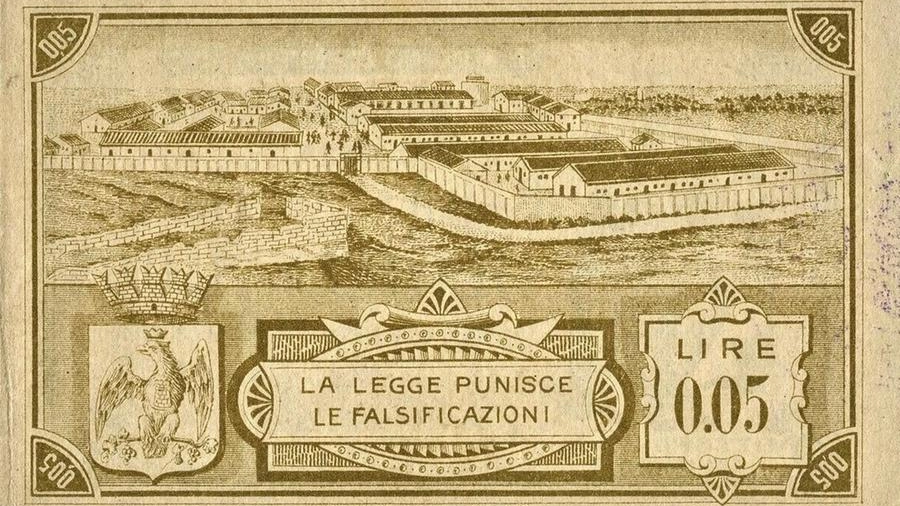

C’era anche una sezione di esemplari di cartamoneta, acquistati da Banca Etruria nel lontano 1985 e oggi conservati nella Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. I Bistoni avevano iniziato a collezionare esemplari di cartamoneta agli inizi degli anni Settanta, quando questo tipo di interesse era ancora agli inizi. Partendo da monete cartacee, dette anche "buoni" spendibili all’interno del campo di concentramento per cui erano stati realizzati e dati ai prigionieri come controvalore del denaro da essi posseduto, è nata una mostra interessante; è curata da Franca Maria Vanni ed è visitabile a Casa Bruschi fino al 30 aprile, diventa testimonianza della shoah e non solo.

Come documentano gli esemplari rimasti, già durante la Prima Guerra Mondiale, nei campi di prigionia è attestata la circolazione monetaria cartacea sotto forma di buoni. Questi giuridicamente sono una obbligazione, ovvero una moneta cartacea convenzionale, il cui valore non ha copertura metallica riconosciuta e ha corso legale in un territorio ristretto. Secondo la Convenzione di Ginevra, da quella del 1864 alle rettifiche del 1949, gli internati dovevano depositare il loro denaro al momento della reclusione. Il ritiro di quest’ultimo era una misura giudicata necessaria per evitare fughe e contatti con il mondo esterno. Nel marzo 1938, dopo l’annessione dell’Austria al Reich tedesco, iniziarono gli arresti degli ebrei tedeschi e austriaci: portati nei campi di Dachau, Buchewald e Sachsenhausen in Germania furono obbligati ai lavori forzati.

Era l’inizio della terribile Judenpolitik e dell’ "omicidio del secolo ventesimo". Nel 1942, durante la Conferenza di Wannsee, tenuta nella Villa Marlier nella periferia a sud di Berlino, e presieduta dal generale Reinhard Heydrich, fu pianificata la realizzazione di forma di denaro destinato ai campi di concentramento, finalizzato a pagare i detenuti lavoratori e in teoria a fare acquisti all’interno delle strutture.

Il primo fu quello di Orianiemnurg. Dolorosa, ma storicamente interessante è la vicenda delle banconote di Theresienstadt, campo di concentramento nell’attuale Repubblica Ceca. La sua storia ha segnato un esempio eclatante della numismatica dell’Olocausto. Nel 1943, per nascondere la verità sui maltrattamenti, i nazisti invitarono la Croce Rossa Internazionale a verificare le condizioni di vita degli internati. Per questa visita allestirono un teatro in una vecchia palestra, costruirono campi sportivi, una biblioteca e anche una banca, per la quale fecero realizzare banconote, disegnate da Peter Kien, artista ebreo imprigionato a Theresienstadt dal 1941.

La stampa fu fatta fare alla Banca Nazionale di Ungheria, che affidò la realizzazione delle matrici al famoso incisore Lindra Schimdt. Le banconote, che furono realizzate in sette tagli, hanno una sola tipologia. Nel recto è raffigurato Mosè in atto di sostenere le tavole della Legge con accanto l’indicazione del valore. Sotto la scritta in tedesco: chi falsifica o imita questo scontrino o vende scontrini contraffatti sarà severamente punito. Sulla figura di Mosè il generale Heydrich impose che il quinto comandamento, inciso sulle tavole della Legge, e quindi non uccidere, fosse coprire alla mano del profeta. Sul verso delle banconote, destinate ad un fittizio sistema di pagamento, è indicato il valore.

Esse servirono a dare un’idea positiva del campo agli occhi dei rappresentanti della Croce Rossa. Il reale scopo delle banconote fu per il prestito di libri in Biblioteca, era richiesto un deposito di cinquanta corone. La mostra si articola in più sezioni, inizia dall’Operazione Bernhard, nome in codice di una grande contraffazione di banconote. Il progetto fu presentato nel 1939 da Alfred Naujocks a Reinhard Heydrich, responsabile del Dipartimento centrale per la sicurezza del Reich. Approvato da Hitler e inizialmente chiamato Operazione Andreas, puntava a produrre una quantità enorme di banconote false, duplicando la carta usata dagli Inglesi, per distruggere il sistema economico britannico. Nel 1942 il progetto, interrotto a causa dei dissidi tra i due sopraddetti, riprese come operazione Bernhard e la sede fu la baracca 19 del campo di concentramento di Sachsenhausen, dove erano riuniti 137 brei, tra incisori, disegnatori, tipografi e stampatori. L’incisione delle lastre, sotto minaccia di morte, fu eseguita da Gerard Kreische, la filigrana da Wilhelm Frank. Qui si fabbricarono anche dollari falsi. Tale attività fu interrotta dall’arrivo dei Russi e i deportati addetti alla falsificazione, più volte spostati in altri campi, furono liberati in quello di Ebensee il 6 maggio del 1945.