di Roberto Barzanti

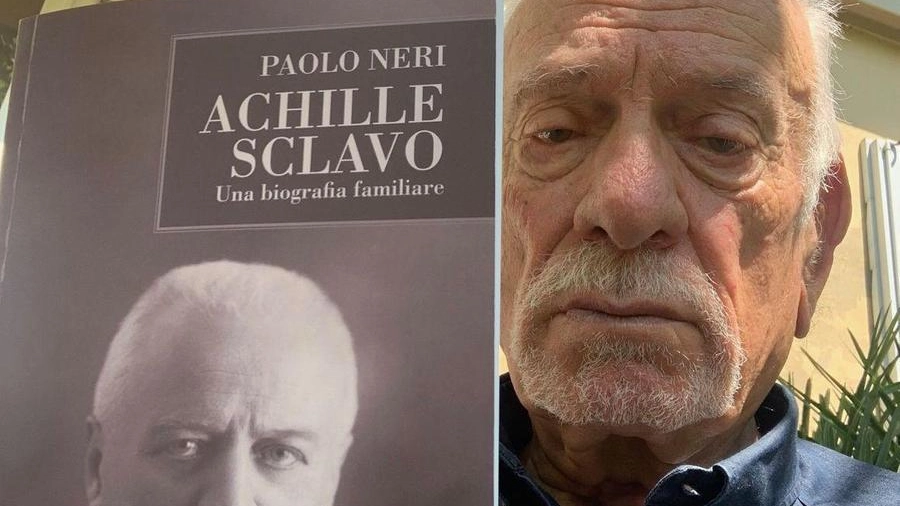

In questo scomposto ribollire di polemiche antiscientifiche e di demagogiche invettive sui vaccini è tempestiva e anche pedagogicamente utile l’edizione, curata da ’Nuova immagine’, della biografia di Achille Sclavo (1861-1930), scritta da Paolo Neri, figlio di Dario e di Matilde Sclavo, la primogenita di Achille. La narrazione è asciutta e non viziata da retorica familistica. Segue il cammino del protagonista passo dopo passo. L’autore ci tiene a spiegare che ’sclavo’ non sta necessariamente per ’schiavo’, ma designa anche un popolo, un tipo di soldato: basti pensare alla Riva degli Schiavoni di Venezia, i fedelissimi di San Marco.

Precisazioni filologiche a parte, vivace è il quadro che tratteggia la formazione di Achille, che frequentò il Liceo retto a Savona dagli Scolopi e si laureò a Torino, Facoltà di medicina e chirurgia, nel 1886. La chiamata all’Università senese è del 1898 e si può dire che Siena divenne subito la città più sua. Emerge la calamitante capacità di attrazione di un ambiente e di un Ateneo che brillavano per qualità e modellarono non poco metodi e visioni di quanti vi approdarono. Nel 1891 Achille sposa Eugenia Pertusio, originaria di Quiliano. Un’appassionata lettera attesta un romantico ardore: "sfiderò ogni ostacolo e non avrò pace che quando sarò il tutto tuo per sempre Achille".

L’ultima figlia della coppia, Matilde (1902- 1989), si dedicò a letteratura e arte. Furono queste propensioni a farla incontrare con Dario. L’unione sembra simboleggiare l’armonica alleanza tra arte e scienza. All’insegna di ideali umanistici che in Italia ebbero salde radici.

Ed ecco la fondazione nel 1904 dell’Istituto Sclavo, che produce un siero iperimmune contro il carbonchio. La continuità tra ricerca, risultati della ricerca e dimensione industriale ha un singolare sviluppo. Sclavo fu essenzialmente un farmacologo, non va esaltato come icona della vaccinologia. Ciò che caratterizza all’inizio la sua opera è l’intensa partecipazione alle campagne contro la malaria in Sardegna e contro il colera in Puglia (1911). Da Bari scrive: "Qui le cose vanno bene. Tutta la popolazione mi vuole bene e temo davvero in questi giorni che il consiglio comunale mi proclami cittadino barese". Un legittimo orgoglio animò la sua azione. Da Roma: "Appena finito qui, ritornerò subito in Puglia, dove le cose vanno relativamente bene. Non voglio lasciare il campo perché altri non colga il frutto delle mie fatiche".

Prende forma da questo entusiasmo un concreto senso dell’unità nazionale, che in politica difettava. Combattere le epidemie non poteva essere questione isolata dalla preoccupazione di dotare il popolo di condizioni e servizi che prevenissero i rischi. La lotta alla tubercolosi fu un’altra pagina di generosa energia. Sugli anni senesi e sugli svolgimenti di un Istituto strettamente collegato all’identità stessa della città molto è stato scritto. Neri sottolinea etica e modernità di un uomo che fu molto più del fondatore di un Istituto di sieri e vaccini. La sua lezione risuona oggi ammonitrice e dovrebbe avere un persuasivo impatto anche verso chi s’intestardisce a osteggiare ideologicamente i benefici di una campagna accinale destinata ad aver successo solo se collettivamente accettata (e sperimentata: la scienza medica non è un dogma) come dovere di solidale convivenza.