di Giovanni Bogani

Sono passati undici anni. "Bogani, devi scrivere cinquanta righe su Corso Salani". "Perché?". "E’ morto". I giornalisti sono brutta gente, scrivono della morte di Federico Fellini o di Sean Connery in due balletti, per loro è lavoro, da fare presto e bene. Ma quella volta era diverso. E le mani mi tremavano. Corso era un amico, uno di quelli a cui volere bene davvero. E uno dei registi più originali, veri, più capaci di esplorare vie nuove del cinema.

Martedì il cinema Stensen di viale don Minzoni, a Firenze, lo ricorda con una serata tutta dedicata a lui. Al suo cinema ostinato e contrario. Alle 20.30 parleranno Gregorio Paonessa, che ha prodotto i suoi ultimi film, e Monica Rametta, che ha scritto insieme a Corso i primi suoi film. Due amici, due persone che lo conoscevano bene. Poi verranno proiettati il cortometraggio "Tracce", con filmati di Corso bambino, e "Mirna", il suo ultimo film. Una storia di smarrimento, viaggio, rinascita. Uno dei suoi bellissimi ritratti di donna.

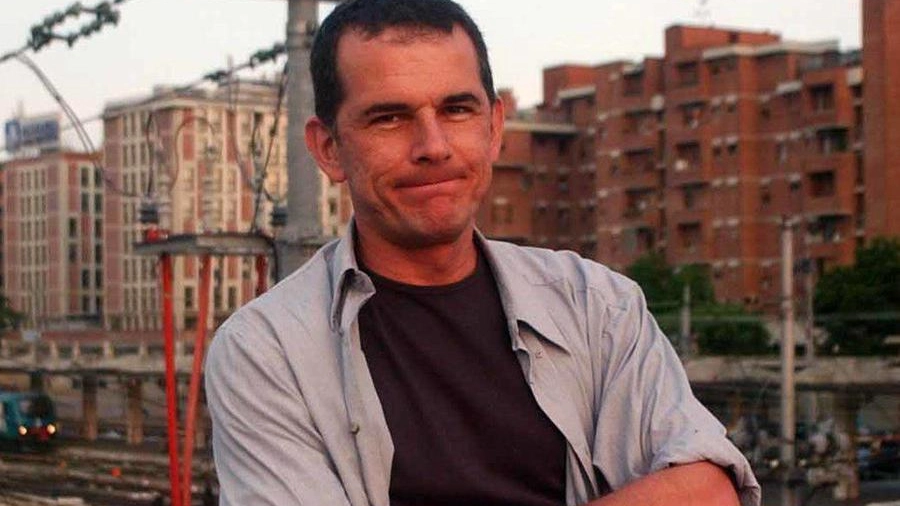

Era nato a Firenze nel 1961. Aveva vent’anni nella Firenze dell’inizio degli anni Ottanta. Una città che era tutta un fermento. Teatro, punk, new wave: il Tenax, i Litfiba del suo amico Piero Pelù. Corso studia il cinema in una scuola che oggi non esiste più, in piazza delle Pallottole, dietro il Duomo. Poi via, verso Roma, verso ogni confine possibile. Aveva ventotto anni quando il suo primo film, "Voci d’Europa", fu premiato da Nanni Moretti. Si somigliavano anche un po’, lui e Nanni: alti, seri, il passo lungo, la voce che sembrava rigida e poco sentimentale: ma tanti sentimenti, anche disarmati e disarmanti, nell’anima. Le giacche di velluto sempre troppo grandi. E un’educazione da altri tempi. E dei rabbuiarsi improvvisi.

Corso è stato attore per Marco Risi, che lo volle come protagonista del "Muro di gomma". È lui il giornalista che indaga sulla strage di Ustica. La scena in cui detta al giornale, da una cabina sotto la pioggia, un articolo pieno di dolore e di rabbia è bellissima. Ma non era fare l’attore ciò che gli importava. "Nel continente nero" lo girò in Kenya al fianco di Diego Abatantuono. Sul set, mi confessò, "mi incantavo a vedere quanto era bravo Diego". Di far l’attore gli importava poco.

Era molto più necessario, per lui, cercare i confini del mondo. Capitano di lungo Corso del cinema minimale, al limite del documentario. Ha girato film a Ceuta, dove l’Europa e l’Africa si toccano. In fondo alla Patagonia, dove non c’è più nulla, in "Cono sur". Dove la Finlandia e la Russia si sfiorano, a Imatra, ultimi metri di Occidente. A volte trovava sterminate desolazioni, in quei luoghi. Ma davanti alla sua telecamera, anche quelle desolazioni diventavano bellissime. "Sarebbe bello davvero filmare questa linea di confine. Così vuota. Non c’è niente, neppure un albero", scrive nel suo libro "Imatra".

Quando filmava, Corso amava tutti. E soprattutto le donne, di cui esplorava i volti all’infinito. Agnieszka del film "Gli occhi stanchi", o Paloma di "Palabras". "Il suo è il viso che ho visto di più in vita mia. Ci ho passato giorni, mesi, anni al montaggio. E a volte sono felice. Perché ho quell’immagine del suo volto. Non me la porterà via nessuno". Questo è amare il cinema, e amare il miracolo che il cinema rende possibile. Andare dentro i luoghi, e dentro il mistero dei volti.