Simone

De Fraja

La tradizione vuole che, a Porciano, Dante, in esilio da anni, abbia scritto l’epistola “Agli scelleratissimi Fiorentini” (nota come sesta epistola). Essa porta la data del 31 marzo 1311, proprio quando l’Imperatore Enrico VII stava per muovere il suo esercito contro Cremona e Brescia. Dante sostiene che per avere civiltà è necessaria l’autorità della monarchia, l’Impero, e ciò discende sia dalle parole divine che dalla stessa ragione; i disordini in cui si trova l’Italia e le tensioni del potere, come in Toscana tra i Ghibellini ed i Guelfi, necessitano dell’intervento di Enrico VII e, così, rimprovera ai suoi “scelleratissimi” ex concittadini guelfi di essersi opposti all’autorità dell’Imperatore. Evocando temi portanti della filosofia di Socrate e Platone, Dante ricorda che il rispetto delle leggi non è servitù ma la massima libertà, e dunque il libero passaggio della volontà all’azione grazie alle leggi stesse.

Ma se è innegabile la familiarità di Dante con i Conti Guidi, del ramo di Romena, di Battifolle o di Modigliana, la sua notevole conoscenza del Casentino e delle sue valli solcate dai fiumi, non è altrettanto certo che l’epistola sia stata scritta proprio a Porciano sol per il fatto che essa sia stata redatta “in finibus Tuscie sub fontem Sarni”, cioè ai confini della Toscana, presso le sorgenti dell’Arno.

Ancora più accesa è la settima epistola destinata all’imperatore che pare essersi dimenticato della Toscana, in cui “ad estirpar le piante non serve tagliarne i rami ché anzi rimetton virulenti rami piú folti finché le radici sono in grado di fornir loro alimento”: è necessario, incalza Dante, tagliare alla base il problema che non è una città che beve le acque del Po o del Tevere, ma è Firenze, il cui “grugno insozza le correnti rapide dell’Arno”. Anche questa missiva appare redatta “alle sorgenti dell’Arno” ma non è detto che fossa scritta a Porciano sebbene la tradizione voglia così e la “tradizione non è la testimonianza di un passato concluso, ma una forza viva che anima e informa di sé il presente”, sosteneva Stravinskij.

L’espressione vaga, potrebbe indicare un qualsiasi altro luogo in cui il Poeta possa aver dimorato o soggiornato in quella parte dell’Alto Casentino, non lontano dal luogo da cui sgorga quel “fiumicel che nasce in Falterona”. Del resto Dante ben conosceva anche i cammini del Falterona, tra Romagna e Toscana, le zone del vicino Papiano, territorio dei Guidi da Modigliana; nel Convivio ricorda di aver visitato quella che si è rivelata essere la stipe votiva etrusca della Ciliegeta (Lago degli idoli) “posta ne le coste d’un monte che si chiama Falterona, in Toscana, dove lo più vile villano di tutta la contrada, zappando, più d’uno staio di santalene [monete antiche] d’argento finissimo vi trovò, che forse più di dumilia anni l’aveano aspettato”.

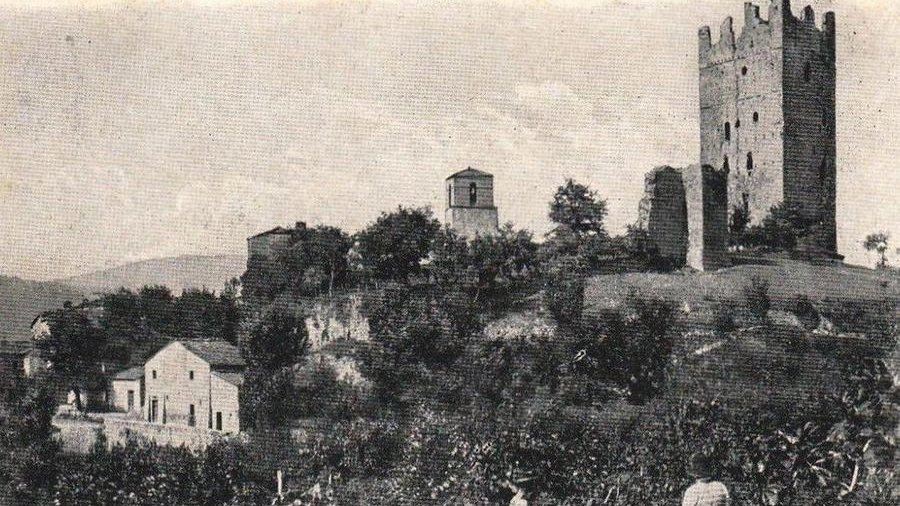

Il complesso fortificato di Porciano consta di una potente torre residenziale a più piani mentre lo spazio di sommità del poggio ove la stessa è collocata, è delimitato da tratti di una cinta muraria poligonale. Due torri interrompono il circuito: la prima è rivolta verso ovest, è abitabile, seppur angusta; l’altra è del tipo “aperto alla gola” cioè priva del lato interno: un accorgimento frequente in tale tipologia di struttura che evitava che la torre, in caso di conquista, potesse essere utilizzata come punto di appoggio contro i difensori del castello.