di Maurizio Munda

CARRARA

Sarebbe stato il museo fiore all’occhiello di Carrara e invece in città non c’è più traccia. Poteva essere la giusta dimora di quei marmi partiti da queste montagne e invece da quasi un secolo quei marmi sono conservati nella vicina La Spezia che con i marmi non ha nulla a che vedere. E’ la storia infelice, e purtroppo non l’unica, del museo privato "Carlo Fabbricotti", un tempo ospitato nella villa del Colombarotto (l’attuale sede del commissariato) che alla fine degli anni ’30 del secolo scorso, prese la strada del capoluogo ligure.

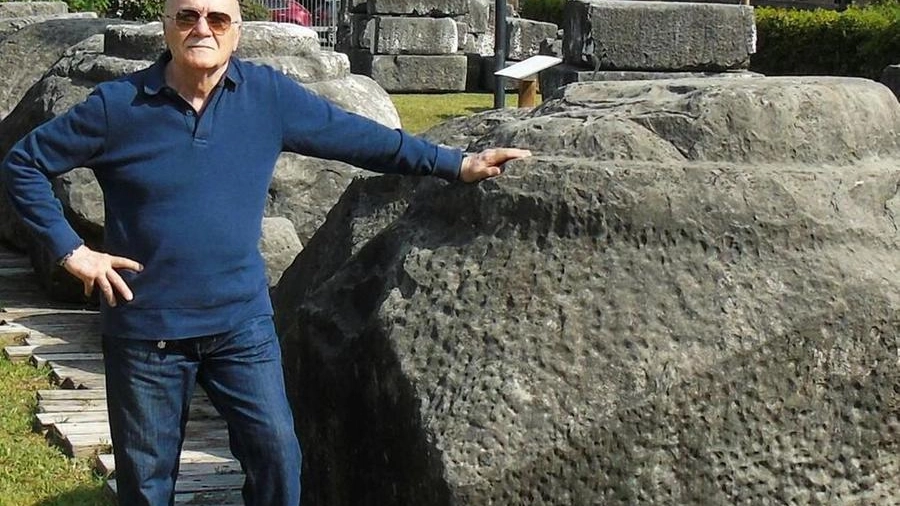

A riportare l’attenzione su quella che nacque come una collezione privata, ma che divenne molto di più, con sempre maggiori acquisizioni, è Enrico Dolci (nella foto), ex ordinario di beni culturali in Accademia, autore di decine di contributi scientifici sulla archeologia dei marmi, da sempre cacciatore e studioso di epigrafi e di tracce della lavorazione in cava, padre del museo del Marmo. In un saggio dal titolo "La collezione marmologica lunense nel museo Fabbricotti a Carrara" pubblicato dalla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, Dolci ripercorre le vicende di quella collezione che gli eredi di "Carlazz" vendettero al Comune di La Spezia, dove era sorto un Ente Archeologico Lunense con l’unico scopo di acquisire la raccolta, nonostante il quasi disperato tentativo di un comitato carrarese per fare restare in città il museo. Più sensibile agli affari che alla cultura, Carlo Fabbricotti si era ritrovato tra le mani questo patrimonio, oltre 9000 pezzi, da quando era venuto in possesso di terreni nella vicina Luni per avviare attività agricole. Scavando trova molti reperti: scale di marmo, colonne, capitelli, ornati, cornici, statue, bronzi, mosaici, epigrafi, terrecotte, tubature in piombo, monete, ceramiche, utensili in bronzo, piombo, ferro, avorio, osso. Il figlio Carlo Andrea, con cultura classica e maggiore sensibilità, ne fa un primo elenco che nel 1998 Dolci pubblica in una edizione critica prima che le veline originali divenissero illeggibili.

Nel suo ultimo saggio, Dolci ripercorre le vicende della collezione (che oggi è notevolmente ridotta a causa di guerre e dispersioni), sala per sala ne descrive i contenuti, dove i pezzi più numerosi sono le monete (3784) seguiti da sculture e frammenti marmorei (1900), si sofferma sulle marmette. Partendo dal manoscritto originale e grazie ad alcune recenti analisi sui reperti, Dolci individua negli "opus sectile" la maggioranza dei pezzi rispetto alle "crustae parietali", ne studia gli spessori, ne analizza i tipi di marmi usati sia nella pavimentazione che nei rivestimenti parietali, ma tutti caratterizzati da un alto livello qualitativo. Marmi costosi, lunensi e anche di importazione, che confermano che, oltre ai semilavorati architettonici (colonne, basi, capitelli, vasche), a Luni si lavoravano anche a lastre e lastrine usate nelle pavimentazioni e nei rivestimenti.