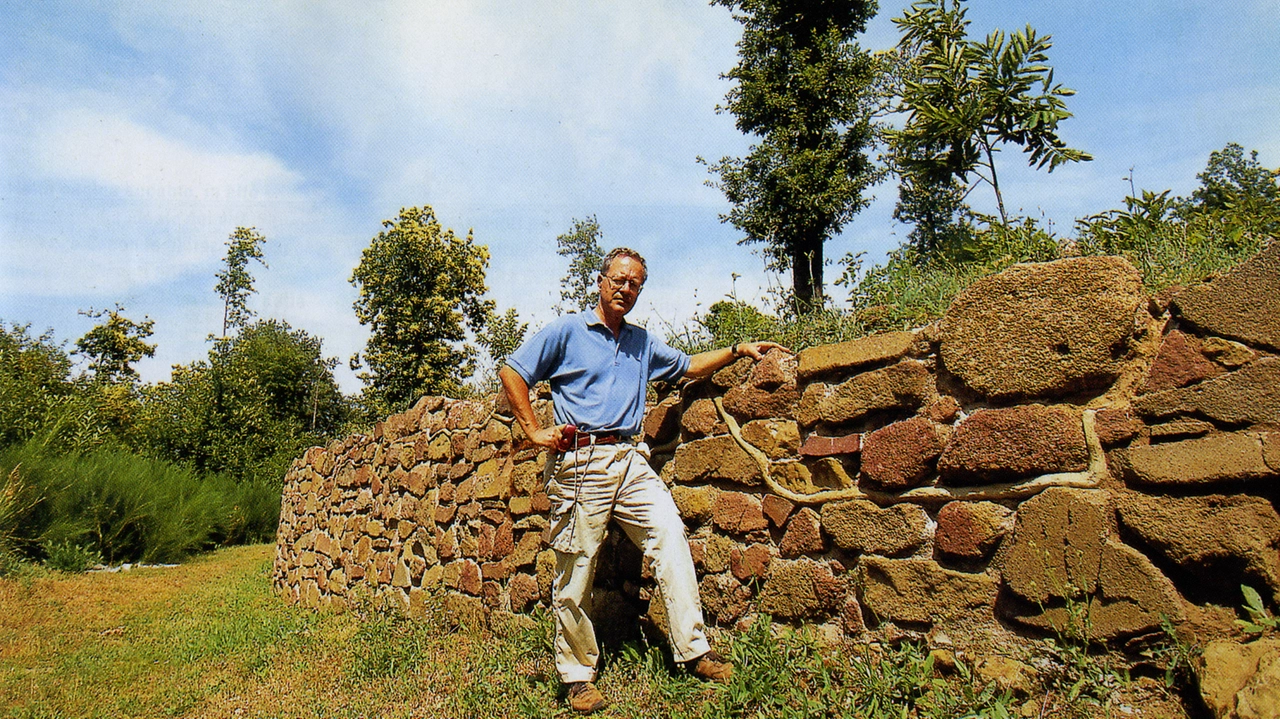

Il professor Luigi Donati nel sito etrusco di Poggio Civitella

Montalcino (Siena), 1 novembre 2020 - Allineati lungo un filare di pietre in posizione supina, sepolti nella nuda terra, poco distanti dal Passo del Lume Spento, un luogo che richiama la terra di scomunicati. Furono trovati così alcuni anni fa, nell’area dello scavo etrusco di Poggio Civitella, i resti di tre uomini fra i 20 e i 40 anni. Il professor Luigi Donati, all’epoca docente di etruscologia dell’Università di Firenze e responsabile dello scavo, fece analizzare quei resti, che furono datati più o meno alla seconda metà del XIV secolo. Ma oggi arriva un’ulteriore conferma a quella datazione, con l’aggiunta di un’importante scoperta: erano tre morti di peste nera, quella del 1348 di cui ci raccontò Boccaccio. Tutto ciò per merito di una moneta bronzea trovata insieme alle sepolture, un Quattrino Fiorentino che circolava proprio in quel periodo.

«I resti umani e la moneta emersero sulla cresta della fortezza etrusca eretta alla fine del IV secolo a.C. per contrastare l’avanzata delle armate romane – spiega il professor Donati – I reperti furono esaminati da Filiberto Chilleri del Laboratorio di Archeoantropologia della Soprintendenza archeologica Toscana a Scandicci. E poi dal Depatment of Engineering Sciences dell’Università di Uppsala in Svezia per l’esame del Radiocarbonio 14». Si è avuta così una cronologia calibrata agli inizi del XV sec. d.C. Una recente pulitura della moneta ha consentito di assegnare il pezzo alla prima serie del Quattrino Fiorentino, battuto dalla zecca della città del giglio fra il 1332 e il 1347.

«La data verrebbe quindi a coincidere con la terribile Peste Nera del Boccaccio che colpì tragicamente Firenze e la Toscana fra il 1347 e il 1348 - prosegue Donati –. Poiché i reperti ossei non presentano fratture né segni di fenomeni lesivi, la giovane età degli individui porta a collegarne il decesso con l’evento drammatico della Peste Nera». C’è poi l’indizio del luogo. Subito sotto la fortezza etrusca si trova il Passo del Lume Spento: un nome comunemente giustificato dal vento, avrebbe spento il lume delle carrozze.

«Ma la denominazione potrebbe essere chiarita da un passo del Purgatorio di Dante - prosegue l’etruscologo – laddove, riferendosi alle ossa di Manfredi (morto scomunicato), recita: “Or le bagna la pioggia e move il vento / di fuor del regno, quasi lungo il Verde, / dov’ei le trasmutò a lume spento“ (D. Alighieri, Purg. III 130-132). “A lume spento“, cioè come si fa quando alcuno si scomunica, che si suonano le campane et spengonsi i lumi». Il “lume spento” quindi come categoria geografica, che accoglie i “banditi”, gli scomunicati, gli esclusi e quindi anche i morti di peste, ritenuta dai contemporanei una punizione divina.

«Forse non è casuale che nelle vicinanze del Lume Spento, verso Montalcino, esista S. Lazzaro, conclude Luigi Donati – un luogo che evoca l’idea di un lazzaretto. I lazzaretti cominciarono ad apparire sul finire del ‘400, sorsero un po’ ovunque per dare sollievo ai colpiti dalla peste che continuò ad imperversare con episodi cadenzati ad intervalli di sei-dodici anni fino al 1480, proseguendo poi ogni in seguito con una frequenza di quindici vent’anni».

Ma qual è la storia di quei luoghi? Dal 1993 al 2008 l’Università di Firenze ha condotto campagne di scavi a Poggio Civitella facendo luce sulla presenza etrusca sul sito, formato in parco archeologico attualmente in corso di restauro, con relativa esposizione dei reperti nel Museo Civico della vicina Montalcino. I primi segni di una frequentazione stabile dell’uomo a Poggio Civitella sono forniti dai resti di un villaggio etrusco del VI-V sec. a.C, stanziato sulla sommità e sui fianchi del rilievo. Sopra le rovine del villaggio sorse poi una fortezza composta di tre cinte murarie che avvolgevano la collina partendo dalla sommità.

La fortezza fu eretta probabilmente verso la fine del IV sec. a.C. per contrastare l’avanzata delle armate romane che però, una volta conquistata la vicina Roselle (294 a.C.), passeranno oltre rivolgendo le loro mire verso l’interno in direzione della val di Chiana e Chiusi. Probabilmente la fine della fortezza coincise con quella di Roselle.