di Attilio

Brilli

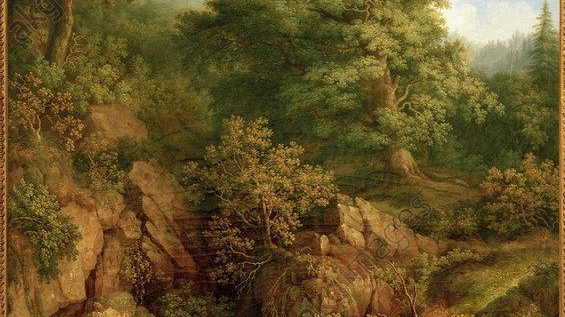

La Verna è il più impressionante degli eremi francescani nel quale si può incontrare il volto autentico della natura, una natura nella quale Francesco e i suoi confratelli hanno percepito la manifestazione del divino. Come accade nei romitori francescani nelle cui caverne andavano a "carcerarsi" i seguaci di Francesco, la Verna include la Grotta del santo, il suo Letto di pietra, il Sasso Spicco ed altri gelidi antri e colossali macigni. Sono questi i luoghi che gli ammiratori di Francesco, come l’alsaziano Paul Sabatier, gli inglesi Julien Green e Beryl de Selincourt, o il danese Johann Johergensen, avvertirono come manifestazione di santità impressa nello scenario di una natura primigenia e possente. "Qui regna il volto terribile della natura", scriveva nel 1802 lo scozzese Joseph Forsyth in visita alla Verna nel corso del suo viaggio in Italia. Lo scrittore passa in rassegna precipizi coronati a sommo da boschi secolari, fenditure nella roccia "dove la curiosità rabbrividisce alla sola idea di sporgersi", caverne "spiritate" a cui le croci conferiscono rinnovata santità, lunghe scale scolpite nel vivo macigno che con sollievo riportano il visitatore alla luce del giorno. In conclusione della visita al Sasso Spicco, Forsyth ci fornisce un’informazione preziosa e interessante. Egli annota infatti: "Questo scenario si trova ora a disposizione del pennello di Jakob Philipp Hackert, il prussiano che l’amore per l’arte ha condotto dalla terra dei Vandali a deliziare l’Italia coi suoi paesaggi".

Il riferimento è alle sacre spelonche raffigurate dal pittore in due grandi, memorabili tele: La grotta di San Francesco alla Verna dall’esterno, del Folkwang Museum di Essen e La grotta di San Francesco dall’interno, dello Städelsches Kunstintitut di Francoforte. Hackert è il più grande vedutista settecentesco che, giunto in Italia nel 1768, si stabilìsce a Roma e poi a Napoli dove, introdotto a corte dall’ambasciatore di Caterina II di Russia, diviene apprezzatissimo pittore di Ferdinando IV di Borbone. Qui conobbe Goethe durante il suo celeberrimo viaggio in Italia e ne divenne amico. Per il sovrano esegue una serie di splendide vedute dei porti, delle marine, delle isole del golfo e dei paesi dell’entroterra napoletano spostandosi in diverse zone del reame. Oggi queste sue vedute fanno parte della Reggia di Caserta della quale decorano i saloni.

Poi, con i moti rivoluzionari del 1799, l’irruzione a Napoli dell’esercito francese e la fuga in Sicilia di Ferdinando, Hackert, inviso agli insorti in quanto pittore di corte, vede il proprio studio dato alle fiamme. Costretto a lasciare Napoli, s’imbarca su un brigantino diretto a Livorno da dove si trasferisce a Firenze. Qui viene accolto dal granduca di Toscana e qui acquista un podere sistemandosi a San Piero a Careggi. L’esilio toscano si rivela fruttuoso per Hackert il quale, per quanto in là con gli anni, visita varie zone del granducato fermandosi a Vallombrosa e quindi, molto più a lungo, in Casentino. Nella "valle chiusa" dipinge vedute di Camaldoli e della Verna ed esegue un considerevole numero di disegni con i quali documenta la flora di boschi annosi e incontaminati.

Mentre le vedute partenopee sono caratterizzate da una visione a largo raggio e da una luminosità nitida che nulla lascia in ombra, gli scenari rupestri ricchi di gole e di anfratti tenebrosi di Camaldoli e della Verna fanno affiorare sulle tele di Hackert un vedutismo nuovo, inquieto, sublime, e una sensibilità di impronta protoromantica colta dal giornale di viaggio di Forsyth. Sino dal XV secolo, d’altronde, lo scenario della Verna ha incantato pittori di vaglia come dimostra la splendida tavola di Bartolomeo della Gatta nel Museo di Castiglion Fiorentino con San Francesco che riceve le stimmate. Nel 1612 esce la Descrizione del Sacro Monte della Verna, uno dei più importanti libri illustrati della Controriforma, con incisioni di Raffaello Schiaminossi, incisore di Sansepolcro, tratte da disegni di Jacopo Ligozzi il quale mette in risalto la conformazione geologica del monte e i suoi boschi portentosi. Fra le più tarde testimonianze pittoriche c’è quella dell’ inglese W.B. Richmond il quale, nel primo Novecento, si sofferma a lungo nei luoghi francescani che ritrae con sensibilità preraffaellita.

Nel corso dei secoli l’istituzione conventuale ha trasformato radicalmente l’ambiente. Le grotte e gli anfratti naturali del primitivo insediamento francescano dipinti da Hackert sono oggi inseriti in un itinerario che prende avvio dalla chiesa maggiore per snodarsi attraverso ambulacri e cappelle. Ma resta pur sempre il Sasso spicco con il suo incombente macigno, metafora del mondo sconvolto al momento della morte di Cristo e collegato con l’evento delle stimmate. È qui, in questa luce perennemente verde, nello stillicidio di questa clessidra naturale, in questa vibrante solitudine che credenti e non credenti avvertono il fascino di un luogo vissuto da Francesco come un secondo Calvario, portando a compimento la parabola dello "alter Christus".

I dipinti di Hackert hanno avuto un’eco descrittiva in quei pellegrini che sulla soglia del Novecento hanno scoperto il fascino dei luoghi francescani. Fra le descrizioni più vivide del Sasso Spicco e degli altri antri della Verna, si distingue quella del poeta danese Johann Joergensen il quale ha cercato di fare emergere il grembo cavernoso nel quale la natura ha accolto Francesco. Per il visitatore odierno, è un modo per recuperare una Verna delle origini. "Scendiamo dapprima parecchi stretti gradini fra enormi macigni", scrive Joergensen, "Altissimi, sopra le nostre teste, s’innalzano muraglioni di pietra e in fondo la gola s’incunea nella montagna". Sembra di vedere un quadro di Hackert.