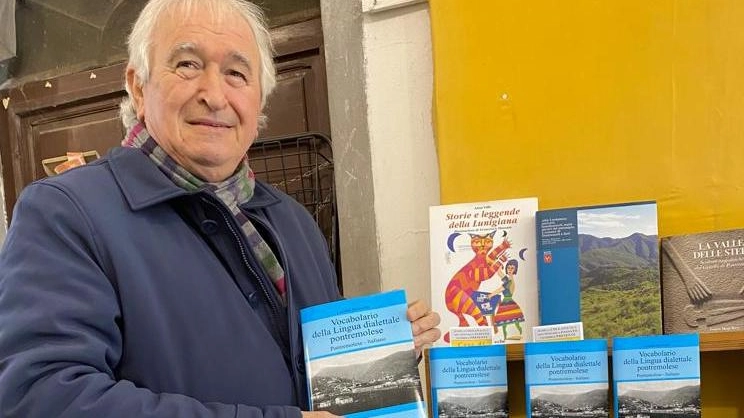

Il dialetto non è morto, anzi arricchisce la lingua ufficiale. L’Istat dice che in Italia il 32% delle persone al di sopra dei sei anni si esprime sia in italiano che in dialetto e che più di 8 milioni lo usano prevalentemente. E per salvaguardare e tramandare il dialetto pontremolese il professor Luciano Bertocchi, storico dell’arte, già dirigente scolastico e autore di numerosi saggi sul barocco, ha lavorato 8 anni per pubblicare un vocabolario di lingua dialettale pontremolese: 36mila parole in 544 pagine.

"Un dizionario dialettale non nasce per caso - spiega Bertocchi - ma dalla consapevolezza di voler custodire un patrimonio linguistico probabilmente destinato all’oblio, vista la istintiva predominanza della lingua nazionale sulle parlate locali. Infatti, dopo una lunga parentesi in cui i dialetti sono stati messi in un angolo per indurre un intero popolo a comunicare nella stessa lingua, oggi si sta cambiando strada, nella convinzione che recuperare la lingua dei padri di un territorio sia il tramite naturale per conservare l’identità e rimanere legati alla propria storia". A Pontremoli ciò è stato possibile grazie anche ad una consolidata tradizione letteraria, che prese il via con Luigi Poletti (1864-1967), studioso dei numeri primi nell’ Ottocento e poeta locale. Con la satira "Al Sucialism", semplificò la scrittura dialettale, non volendo appesantire la lettura di tutte le possibili sfumature delle sonorità dialettali con sistemi di trascrizione fonetica scientifica, che avrebbero reso "assai geroglifica la lettura ai profani in filologia". Quindi trascrisse il "pontremolese urbano" limitandosi ad alcune convenzioni fonetiche e ortografiche. In assenza di norme comuni, e sull’onda del "fai da te", si è generata spesso una confusione di accenti e apostrofi, sia di segni diacritici usati per riprodurre graficamente particolari fonemi.

"Rispetto ai tempi di Poletti qualche passo in avanti è stato compiuto - aggiunge l’autore del vocabolario dialettale -, ma restano rilevanti le differenze di scrittura che emergono nei testi dei diversi scrittori e poeti". Il dizionario di Bertocchi però intende porsi come punto di riferimento per unificare finalmente le convenzioni relative ai segni supplementari per precisare particolarità di pronuncia che le lettere alfabetiche non permettono. E allora, ad esempio, la esse sonora dovrà essere scritta con l’accento circonflesso (s) e si userà la k per tutte le parole che contengono le sillabe ca,co,cu ( karsenta, Kampanun). Ma le esigenze di far capire il dinamismo dialettale nel tempo sono cresciute: dal problema diffuso nelle oscillazioni o-u (porta, purtun; konsèrva, kunsèrva) e i-u ( testùn- tistùn) a quello dei verbi in "er" nel centro storico che diventano "ar" alla periferia. Tuttavia il dialetto non è soltanto una connotazione folk locale: è uno sguardo sul mondo, è un modo di pensare, di ragionare, di prendere decisioni. "Una considerazione che mi viene da fare - conclude Bertocchi- è che i dialetti hanno un potere evocativo che le lingue standard non hanno. Il dialetto lavora sulle similitudini, cerca immagini concrete per rappresentare concetti". Un esempio nel proverbio "Se al munt Brel i g’ha al kapèl, t’ va a ka e pìa l’umbrèl". Il vocabolario è stato scritto sia per un pubblico generico che per quello specializzato, l’opera esprime il legame e il rispetto dell’autore per la sua terra natia.

Natalino Benacci