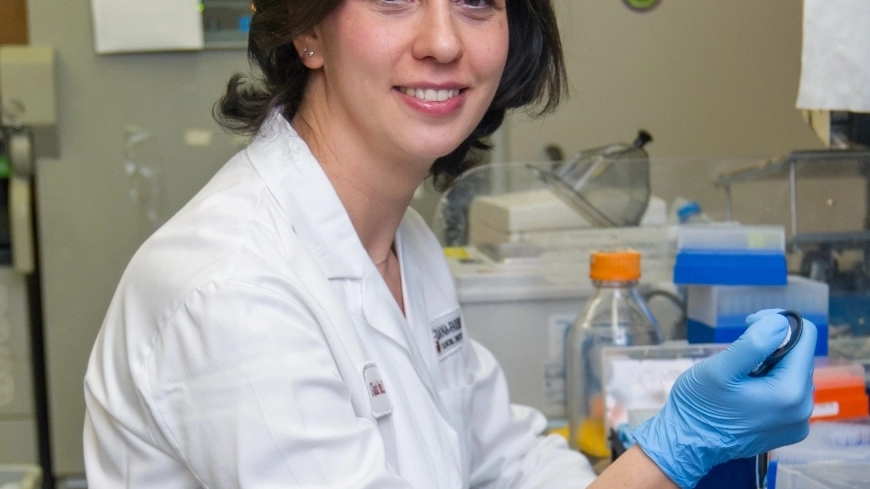

Giada Bianchi

Prato, 25 agosto 2019 - All'età di 6 anni, come regalo di Natale, chiese ai genitori un microscopio: aveva già capito che quello della ricerca sarebbe stato il suo mondo. Giada Bianchi, 38 anni, pratese, vive e lavora da oltre dieci anni negli Stati Uniti dove è direttore associato al «Dana Farber Cancer Institute» di Boston (affiliato alla Harvard Medical School) ed ha ottenuto, negli ultimi quattro anni, due finanziamenti per un milione di dollari finalizzati alla ricerca sulle nuove proteine e l’impatto sulle neoplasie. E’ impegnata in particolare nella ricerca sulle «Amiloidosi», un gruppo di malattie caratterizzate da alterazioni della conformazione e del metabolismo delle proteine che ne provocano la tendenza ad aggregarsi e a depositarsi nei tessuti, causando disfunzioni anche gravi degli organi interessati dal processo. Giada può anche esercitare come medico di base in America e questo è un valore aggiunto al suo ruolo di ricercatrice, un abbinamento fuori dal coro in Italia.

Come è nata la passione per la ricerca scientifica?

«Mi sono diplomata al Copernico ed essendo figlia di due medici sin da piccola ho frequentato gli ambulatori. Con quella richiesta del microscopio, a 6 anni, avevo già manifestato la mia curiosità a comprendere la scienza. Illuminanti furono anche i libri di Gallo e Montagnier, i biologi che hanno svelato al mondo il virus dell’Aids. Perciò avevo due possibilità: biologia o medicina. Ho scelto medicina perché amo il contatto ravvicinato con i pazienti. Da biologa avrei lavorato solo in laboratorio».

Perché ha scelto la Libera Università “Vita Salute S. Raffaele” a Milano?

«Avevo bisogno di trovare la mia identità, a Firenze sarei stata un po’ sotto l’ala protettrice dei genitori. Dopo la laurea, nel 2006, ho fatto il tirocinio e l’abilitazione, sempre a Milano».

Nel 2007 la prima chiamata a Boston come ricercatrice...

«E’ stata l’occasione anche per conseguire l’abilitazione come medico negli Usa, dove l’impostazione del lavoro è diversa rispetto all’Italia: qui i medici gestiscono delle cliniche e il lavoro è in staff. Come direttore associato del progetto Amiloidosi mi occupo della parte oncologica, in collaborazione con un cardiologo. In pratica siamo un gruppo organizzato per supportare nuove terapie».

Come vengono erogati i fondi destinati ai ricercatori negli Usa?

«Ci sono tre categorie di fondi: una è quella dei fondi governativi, la seconda riguarda le associazioni no profit e la terza i privati che per ragioni personali, legate ad esempio alla scomparsa di familiari per tumori o per motivazioni filantropiche decidono di sostenere i giovani ricercatori».

Lei ha ricevuto in pochi anni due importanti finanziamenti, per quali progetti?

«Il primo di 460mila dollari dalla fondazione Damon Runyon per lo studio dei meccanismi molecolari del mieloma, che copre quattro anni di ricerca; il secondo di 495mila dollari è arrivato quest’anno dalla Doris Duke Charitable Foundation (dura fino al 2022) per la ricerca sulle nuove proteine e l’impatto sulle neoplasie. In questi anni tanti progetti di ricerca sono stati finanziati con contributi più piccoli, dai dieci ai cinquantamila dollari. Per noi è una grande opportunità».

Questo metodo di lavoro che abbina la ricerca scientifica alla cura dei pazienti sarebbe esportabile in Italia?

«In Italia sarebbe difficile lavorare allo stesso livello qualitativo e quantitativo. I ricercatori non sono di supporto al lavoro clinico. Mio marito, ad esempio, è un medico che lavora in terapia intensiva e allo stesso tempo fa ricerca nel suo campo di specializzazione».

E quindi sul lavoro ha conosciuto il futuro marito?

«Mio marito Peter è di origine tedesca e lavora alla Mayo Clinic, siamo sposati dal 2012 e nel 2104 è nato nostro figlio Adriano».

Le manca l’Italia dopo dodici anni di vita in America?

«A Prato torniamo una volta l’anno per le vacanze, poi andiamo anche dalla famiglia di Peter e se un giorno torneremo, la scelta per il nostro lavoro non potrà che essere uno dei Paesi del nord Europa, qui non ci sono possibilità. Detto questo è chiaro che sento la mancanza della mia famiglia: in America si lavora bene, c’è molta efficienza ma non c’è il “calore’’ degli italiani. Per sopperire almeno alla lontananza dai sapori di casa i miei genitori due volte l’anno organizzano una spedizione via aerea con olio extravergine, parmigiano, mortadella...».

Nel tempo libero cosa fate?

«Andiamo a visitare i parchi naturali, cerchiamo di farne uno all’anno. Siamo stati a Yellowstone e al Joshua’s Creek. Poi andiamo al cinema, a mangiare fuori. Io e mio figlio abbiamo iniziato le lezioni di karate in palestra».

Adriano frequenta la scuola americana?

«E’ ancora alla scuola materna ma parla già tre lingue: inglese, tedesco e italiano».

M. Serena Quercioli